Andante Cantabile [音楽]

私は日本の歌以外、あらゆるジャンルの音楽を聴きます。

10代のころはRock/Pops、20代のころはJazz/Fusion、30代前半は交響曲、(狭義の)管弦楽曲を中心にClassical Musicに心酔していました。その後は特にジャンルを問わず、Bossa Nova、Easy Listening、New Age musicなどにも手を伸ばして、多様な音楽を聴いてきました。但し、基本的に、ごく一部の例外を除いては、日本の歌を聴くことはないです。

しかし、この5,6年、原点回帰というか、Jazz/FusionとClassical Musicをあまり聴かなくなり、Rock/Popsをメインに聴くようになりました。特にClassical Musicとは疎遠になり、Classical MusicのCDは滅多に購入することはなくなりました。

しかし、突然、Classical Musicの特定の楽曲が聴きたくなることがあります。

----------

11月になってチャイコフスキーの弦楽四重奏曲第1番 第2楽章「アンダンテ・カンタービレ」が無性に聴きたくなりました。ちなみに「アンダンテ・カンタービレ」はチャイコフスキーの弦楽四重奏曲第1番 第2楽章の通称で、“ゆっくりと歌うように”という意味の音楽用語です。

私の「アンダンテ・カンタービレ」の愛聴盤CDは、エマーソン弦楽四重奏団による「チャイコフスキー:弦楽四重奏曲第1番、ドヴォルザーク:弦楽四重奏曲第12番『アメリカ』、ボロディン:弦楽四重奏曲第2番」 (独グラモフォン)とサウリュス・ソンデツキス/リトアニア室内管弦楽団による「チャイコフスキー:弦楽セレナーデ、アンダンテ・カンタービレ」(サクランボウ)の2枚です。特に弦楽オーケストラ版の後者のCDは、厚みと透明感のある演奏で大好きです。

私は、さいたまと大阪、そしてクルマのなかで聴くCDを物理的に全て分けるという変な拘りが有り、上記の2枚のCDはさいたまにあるため、大阪で「アンダンテ・カンタービレ」を聴くCDを物色しました。

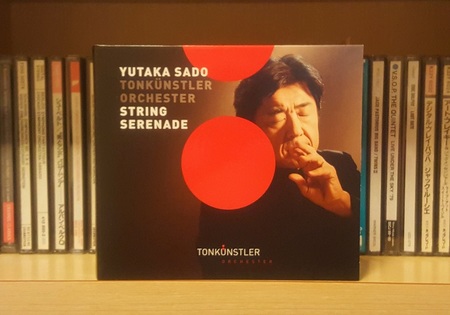

正統的な弦楽四重奏による演奏でなく、弦楽オーケストラによる演奏のCDをネットで物色して、目に留まったのが佐渡裕/トーンキュンストラ―管弦楽団による「弦楽セレナード~弦楽のための作品集」(avex CLASSICS)でした。

先日、配達されたので早速聴いてみました。このCDには「アンダンテ・カンタービレ」の他にタイトルとなっているチャイコフスキー「弦楽セレナーデ」、芥川也寸志「弦楽のためのトリプティク」、レスピーギ「リュートのための古風な舞曲とアリア」が収められています。

聴いてみて、どの曲の演奏、音色ともに、温かみがあり穏やかで柔和な印象を受けました。「アンダンテ・カンタービレ」」を聴いていると、何か初夏の高原の木洩れ日の下でまどろんでいるような、くつろいだ感覚に浸るができました。「弦楽セレナード」、「アンダンテ・カンタービレ」ともに、先に記したサウリュス・ソンデツキス/リトアニア室内管弦楽団のCDの鮮烈で透明感、清涼感のある、少し厳しさが感じられる演奏、音色とは対極的な印象を持ちました。どちらかというと、サウリュス・ソンデツキス/リトアニア室内管弦楽団のCDの演奏のほうが、私の好みです。

----------

私が「アンダンテ・カンタービレ」を初めて耳にしたのは、小学校6年生の2学期でした。2学期の寒くなった頃から小学校を卒業するまでの間、登校時に校庭のスピーカーから「アンダンテ・カンタービレ」が流れていました。その頃は、あまり音楽全般に対して関心がなかったのですが、この曲の美しい旋律は強く印象に残りました。しかし、曲名、作曲者を無論、知る由もありませんでした。

この楽曲が、チャイコフスキーの「アンダンテ・カンタービレ」だと知ったのは、それから約30数年後、池辺晋一郎さんと檀ふみさんが司会の時代の『N響アワー』で、N響による演奏を聴いた時でした。昔のことで記憶が定かではありませんが、指揮はヘルベルト・ブロムシュテットさんだったように思います。曲名が解って、すぐに「アンダンテ・カンタービレ」が収録されたCDを何枚か買い求めました。

他にも、若かりし頃に聴いた美しい旋律の楽曲で30年近く経ってから曲名、作曲者が解った曲があります。それは、ボロディン作曲の「イーゴリ公」より「ダッタン人の踊り」です。偶然にも石丸電気レコードセンターのクラシックのフロアでCDを物色しているときに、「ダッタン人の踊り」が収録されたBONDのCD「Shine」が掛っていて、曲名と作曲者を初めて知ることができました。

頭に旋律は浮んでも曲名が解らない Classical Musicの楽曲がたくさんあるように思います。しらみつぶしにYouTubeをチェックすれば曲名が解るのかも知れませんが、そこまでする気力が無いのは事実です。曲名の解明は偶然に期待するしかないですね。。。

日記・雑談 ブログランキングへ

人気ブログランキングに登録しています。よろしかったら、ポチッと応援をお願いします。

- アーティスト: Gavyn Wright,Guy Pratt,Stuart Crichton,Karl Jenkins,Astor Piazzolla

- 出版社/メーカー: Decca

- 発売日: 2002/10/15

- メディア: CD

タグ:Pops avex CLASSICS jazz Rock fusion Bossa Nova Easy Listening NEW AGE MUSIC チャイコフスキー アンダンテ・カンタービレ エマーソン弦楽四重奏団 ドヴォルザーク ボロディン 弦楽四重奏曲 独グラモフォン サウリュス・ソンデツキス リトアニア室内管弦楽団 弦楽セレナーデ サクランボウ CD 弦楽オーケストラ 佐渡裕 トーンキュンストラ―管弦楽団 芥川也寸志 弦楽のためのトリプティク レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア N響アワー 池辺晋一郎 檀ふみ ヘルベルト・ブロムシュテット イーゴリ公 ダッタン人の踊り bond SHINE YouTube 交響曲 管弦楽曲

私もボロディンが作曲された

オペラ「イーゴリ公」より「韃靼人(ダッタン人)の踊り」超大好きです(*´∇`*)

この曲はオーケストラ編成でも吹奏楽編成でもとても良いと思ってますね。

※参考:私の「韃靼人(ダッタン人)の踊り」」に関するブログ記事です(^^ゞ

https://tajimarl.blog.so-net.ne.jp/archive/20180904

by たじまーる (2018-11-15 10:30)

たじまーる様、こんにちは。

ブログ記事拝見しました。

おっしゃるとおり、この曲のオーボエのソロは美しくて心に沁みますね。

聴くたびに惹き込まれてしまいます。

サイモン・ラトル/ベルリン・フィルの演奏素晴らしいです。この組み合わせによる「ダッタン人の踊り」が収録されたCDを見つけたので、今度、購入して聴いてみようと思います。

by 芝浦鉄親父 (2018-11-15 12:39)